大奶喵喵酱 北大英文校名闲谈

发布日期:2025-04-16 19:16 点击次数:132

北京大学异邦语学院2006级学友李梁对北京大学的英文校名作了历史探究大奶喵喵酱,共分五个部分:北京过去为什么叫“Peking”; 再次追思北京大学历史上曾经采纳过的英语校名 ;被遗忘的老“北大”;“北大,Beida,咱们共同的姓名”;“PKU”是一种病。全文材料详确,陈迹了了,特转发以飨读者。

北京过去为什么叫“Peking”?

自京师大学堂(Imperial University of Peking)始,“Peking”一词和北大的国际品牌就致密磋商在一说念。北大道理上的“Peking”,现已超过了浅显的地名记号作用,成为北大(Peking University)对外形象识别的中枢元素。

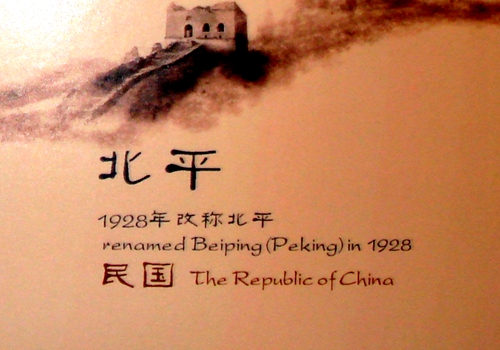

地名“北京”得名于公元1403年(明永乐元年),明成祖朱棣改北平为北京。1928年,国民政府改北京为北平。新中国成立前夜,中国东说念主民政事协商会议决定改北平为北京。

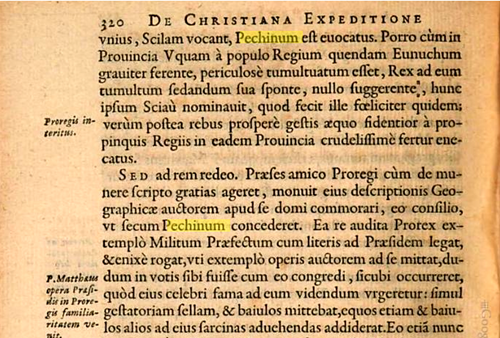

把柄《牛津英语大辞书》(OED),“Peking”一词源于法语“Pékin”,系16世纪上帝教耶稣会教士的拼写。《拉鲁斯法语词源和历史大辞书》和《罗贝尔法语大辞书》证据,“Pékin”最早出现于1564年。另有学者将其追思到葡萄经纪东说念主用过的“Pequij”(1520年)。西文文件中,这个词还曾拼成“Pekin”“Pequin” “Pechino”“Pechinum”等。

“Peking”的布景“找不着北”?

“Peking”一词历史悠久、布景复杂,但其一脉换取并非为东说念主熟知。互联网线上线下偶有磋商,也老是原本清源的声息偏弱偏单薄,目下存在几大误解:

一是“威妥玛式拼音”。这套系统19世纪由英国东说念主威妥玛(Thomas Francis Wade)独创,是《汉语拼音有谋略》前世俗使用的一套中语罗马拼写法。“Beijing”一词若罢职其法则的话,拼法为“Peiching”,在实践中很少使用。2010年11月,《经济学东说念主》网站发表文章磋商“Peking”和“Beijing”,即误将“Peking”解释为威妥玛式拼法;经读者提醒,作家在文末更正并致歉。

《利玛窦中国条记》拉丁文版中的“Pechinum”(1616年)

二是“‘北平’的音译”。电视剧《北平无战事》英译名“All Quiet in Peking”,“北平”对应“Peking”。实质上,这个地名过去的表率拼法为“Peip’ing”——威妥玛式拼音以送气标记“’”,分歧送气的清子音和不送气的清子音,汉语拼音b在该系统中的对应拼法为“p”,汉语拼音p的对应拼法则是“p’”;那时为了便捷,又频频不详送气标记——因而北平(Běipíng)一词平素写稿“Peiping”。2010年北京市经营展览馆内的双语先容将“北平”译为“Peking”;2012年已作更正。

电视剧《北平无战事》(All Quiet in Peking)海报(2014年)

三是“来源于粤语等南边方言”。有东说念主以为“京”的声母(汉语拼音j)拼作“k”似乎罢职了“南边话”的发音法例,因而“Peking”并不等同于北京官话的“北京”。试验粤语等现代汉语方言,此样式天然存在,但并不行以此建立因果磋商、推定“Peking”的拼法源自方言。过去来华的西方宣道士们,只是因为首先抵达的是南边沿海地区,就罔顾官话发音、就近以方音拼写国都称呼,致使冉冉酿成“固定拼法”、受到寰球乃至全世界认同,这种逻辑是很难说通的。

致使还有东说念主以为,“Peking”闇练外语词,和中语读音并莫得什么关系。“大象公会”2015年的文章《汉语拼音为什么不好用》,宣称“Peking”属于“外语习用名”,即“在外语中有一个和来源语不一样的名字”,“在经久使用中,说外语的东说念主并不深信该地所说说话中对其的定名,而用其他名字”。文章并莫得持续解释“Peking”这个名字到底是什么布景,颇有一番“找不着北”的体验。

过去的“Pékin”≈过去的“北京”≈汉语拼音的“Beiging”

围绕“Peking”的几大误区,毕竟是系风捕影、顺理成章。在《牛津英语大辞书》等泰斗器具书中,“Peking”一词的英文读音为/’pi:’k??/——这与普通话发音Běijīng迥异。

说话笔墨时刻处于发展变化中。想过去“北京”一词在四九城里究竟怎样念?这赫然无法通过第一手的音频班师证明,不外借助磋商说话学研究,不错倒推出来——至极是依靠外部尊府的干证。事实上,四百年前的罗马字母(即拉丁字母)拼法,诚挚记载了那时“北京”一词在官话(本文中专指那时的“汉语表率语”)里的发音。而后,中语、西文之语音和拼写系统偶合均发生变化,一步步拉大了“Peking”与“北京”的距离。

明朝官话里“京”的读音,用汉语拼音走漏即近似于“ging”,“北京”的念法约等于“Beiging”。外传话学家王力在《汉语语音史》中的论证,北京话中“京”字声母发音由g到j的革新,用语音学术语来说叫作念“腭化”(palatalization),于清朝后期完成。今天的粤语、闽南语、客家话等方言乃至日语、越南语等外语,都多若干少保留了“京”字腭化前的读音特质:用国际音标(IPA)走漏的话,声母为[k]而非[t?]。有学者以为,腭化的原因,可能是北京话受到了满语的影响。

至于为什么拼成“king”而非“ging”,则是送气与不送气清子音在不同拼写系统中的差异,形异而实同(IPA:[kj??])。以利玛窦为代表的明朝在华宣道士多来自欧洲大陆,法语、意大利语等说话齐属印欧语系罗曼语族,其拼写、发音与英语所属的日耳曼语族有较大死别。举例在法语音节“kin”中,不送气清子音[k]的发音若以汉语拼音走漏即近似于g,或是现代英语里“skill”中“k”的发音。同理,“pé”中不送气清子音[p]则近似于汉语拼音b,或是英语“speak”中的“p”。此外,汉语拼音系统中不存在英语、法语的浊子音[b]——若有异邦东说念主拼读Beijing,声母b的发音显得较为繁重、夸张,多半是给读浊了。

北京市经营展览馆中“北平”误译为“Peking”(2010年)

作为“Peking”起源的法语词“Pékin”,已有450多年历史。在现代法语里,第二个音节中的“in”读作鼻化元音[??]。这与汉语中的“ing”存在的差异,不错从法语语音变化中找到依据。法语本人莫得与后鼻音“ng”班师对应的子音,因而采纳了最为接近的“in”来拼写。“in”本读作鼻化元音[?],法语中由[?]向[??]的音变,在约17世纪末完成。

“北京”一词不仅被收入法语,还在其他说话中出现“Peking”“Pekin”“Pekín”“Pequin”“Pequim”“Pechinum”“Pechino”等变体——一辞同轨,这些拼法都是按照各自说话笔墨的“章程”,去模拟“北京”那时的官话发音。

如同北京话和法语,英语在数百年中也阅历了音变,“北”与“Pe”/pi?/的读音差异与此联系。从公元15世纪到约莫1750年,英语发生“元音大推移”(The Great Vowel Shift),或对英文词“Peking”第一个音节的读音产生了影响。从中古英语到现代英语,发音法则与罗曼语族各说话分说念扬镳、渐行渐远,字母“e”在好多单词中的读音由[?]、[e]变为[i],从而解释了今天的“Pe”为何读作/pi:/。

这么,在多种说话演进历程的共同作用下,“pe”和“bei”、“king”和“jing”盖头换面,也难怪常有今东说念主不识“Peking”。

Peking:曾是地名,又超过地名

1906年,为表率中国地名的罗马字母拼写,“邮政式拼音”运转使用,历史悠久的“Peking”一词作为“北京”的民风拼法被收入该系统。

又过了半个多世纪,1958年《汉语拼音有谋略》颁布,1977年第三届结伙国地名表率化会议细目用《有谋略》作为中国地名罗马字母拼写的国际表率,1978年中国国务院批准用《有谋略》作为东说念主名地名罗马字母拼写法的融合表率,1982年国际表率化组织细目《有谋略》为国际表率。“章程”既定,Beijing的拼法也渐渐被国际社会庞大接收。

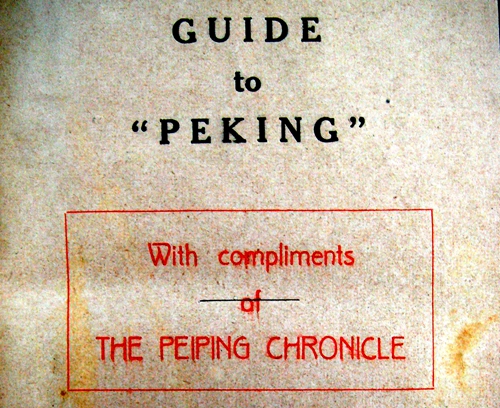

北平纪事报社《Guide to “Peking”》(北京指南)(1935年)

几百年来,“Peking”一词的品牌价值束缚千里淀。即即是在《北平无战事》的“北平”时期,“Peking”的响亮名号也未暗澹。30年代,北平纪事报社(Peiping Chronicle)出书的英文版《Guide to “Peking”》(“北京”指南)特殊说明:这座城市虽已更名,但为方便国际读者理会,书名仍写稿Peking,只不外加上了引号。林语堂1939年出书的英文演义《Moment in Peking》(中译《京华烟云》),汇报了20世纪初到三十年代北京(北平)的故事,书名班师使用Peking。照此处理的还有法兰奇(Paul French)的畅销书《Midnight in Peking》(中译《午夜北平》),从1937年北平的一桩悬案启程,重现了阿谁时间。

林语堂英文演义《Moment in Peking》(京华烟云)(1939年)

如今,跟着表率拼法Beijing的耕种,“Peking”一词转而呈现出超过地名的历史文化韵味——无论是品烤鸭(Peking duck)、听京戏(Peking opera),照旧去周口店和先东说念主(Peking man)侃侃历史。

参考文件

《牛津英语大辞书》(Oxford English Dictionary)

《拉鲁斯法语词源和历史大辞书》(Grand dictionnaire étymologique & historique du fran?ais)

《罗贝尔法语大辞书》(Le grand Robert de la langue fran?aise)

王力:《汉语语音史》,中国社会科学出书社1985年版,第394页。

李赋宁:《英语史》,商务印书馆1991年版,第208-214页。

Bosat Man, “Backhill / Peking / Beijing,” Sino-Platonic Papers, No. 19, 1990.

Matteo Ricci & Nicolas Trigault, De Christiana expeditione apud sinas suscepta ab Societate Jesu, Sumptibus Horatii Cardon, 1616.

Rodney Sampson, Nasal Vowel Evolution in Romance, Oxford UP, 1999, pp. 75-84.

再次追思北京大学历史上曾经采纳过的英语校名

作为维新变法领导唯独留存的效果,北京大学自降生开端便与国度“睁眼看世界”历程致密关联,北大自身的品牌在国际合营交流中蕴蓄了独到的精神金钱。历史上,北大英文校名并非中语称呼的浅显直译。2002年,沈弘陶冶发表《尊重历史,拒却假货——追思北京大学历史上曾经采纳过的英语校名》一文,重述了京师大学堂成立以来的英文校名简史,揭深远若干个罔顾历史的差错译法,为“Imperial University of Peking”等历史遗产正名。自此,北大从头证据了京师大学堂等时期的谨慎英文校名。

比年来,一批新的历史尊府陆续被发现,在沈弘研究效果的基础上,北大英文校名问题已基本考据深远,各时期的主要校名(不包括1920年代好景不长的“京师大学校”、“中华大学”、“北平大学北大学院”等)如下:

京师大学堂时期

1898年7月3日,光绪帝批准了由梁启超代为草拟的《总理衙门奏计划京师大学堂并拟学堂章程折》,京师大学堂谨慎成立。这所国立详尽性大学兼最高陶冶行政机关,英文校名定为Imperial University of Peking。

Imperial University of Peking(京师大学堂)

在中日甲午蜕化后“补苴疏漏”的历史布景下,京师大学堂及各省新型学堂的计划,亦然向先进国度尤其是新兴列强日本学习的历程。1877年,日本创办东京大学,1897年改称“东京帝国大学”(Tokyo Imperial University)。京师大学堂的英文名直译为“北京皇家大学”/“北京帝国大学”,看得出来自东大的影响。

从“皇家”到“国立”

1912年,清王朝消一火。5月,京师大学堂改称北京大学校,中华民国临时大总统任命严复署理北京大学校校长,上海英文报纸《北华佳音》非谨慎地将校名直译作“the Peking University”。很快,民国政府陶冶部公文中又接替出现“北京大学”、“国立北京大学”两种中语表述。

按照沈弘的回报,1912—1919年间,北大的谨慎英文称呼实质为 “Government University of Peking”(亦作Government University, Peking或Peking Government University),也就是从“皇家”(Imperial)到“国立/官办”(Government)。然则从1920年起,国立北京大学的“国立”二字又从“Government”改成了“National”,即通盘校名变为“National University of Peking”。

Government University of Peking(国立北京大学)

National University of Peking(国立北京大学)

这个“戏剧性的变化”,在《北京大学纪事1898—1997》公布的档案尊府中得到了解释。1919年8月12日,北京大学评议会“议决公推马幼渔等五东说念主修正《职员任用及薪俸规程》;国立北京大学英文称呼为:The National University of Peking”。这个中英文校名一直沿用至抗战爆发时,并莫得受到1928年北京更名北平(平素拼作Peiping)的影响。

从临大到联大

1937年抗日战争全面爆发,北平沦陷,北大南迁,并与国立清华大学和南开大学组成国立长沙临时大学(National Provisional University at Changsha)。1938年2月5日,临时大学第49次常委会议决:“本校英文称呼定为Lin-shih-ta-hsüeh The Associated National University: National Peking University, National Tsinghua University and Nankai University”。

National Southwest Associated University(国立西南结伙大学)

不错推测,临时大学中“国立北京大学”的英文表述由“National University of Peking”调遣为“National Peking University”,主如果为了和清华、南开两校英文名的词序谐和。

1938年4月临时大学迁至云南昆明,改称国立西南结伙大学。5月10日,该校第64次常委会议决:“本校英文称呼应定为National Southwest Associated University”。到抗战奏效后三校复校,仅存在8年的联大成为中国近代陶冶史上的传奇一章。

新时间新北大

1946—1949年,北平复校后的国立北京大学沿用了此前在临大、联大中的英文表述“National Peking University”。

新中国成立后,国立北京大学改为北京大学(Peking University)。沈弘指出,自此“Peking University”便谨慎成为了北京大学的英文称呼;七十年代中,北大曾片霎地改为“Beijing University”,却因此“尝过了苦头”。

1980年12月19日,北大校长办公会议决定“北京大学的对外称呼(英语拼音)仍用‘Peking University’”, 烧毁了曾片霎使用、激发浑浊的“Beijing University”,从头证据了新中国成立后北大谨慎采纳的这个英文校名全称。

2007年,《北京大学视觉形象识别系统搞定办法》谨慎发布,该系统由“北京大学”、“北大”和“Peking University”等标志过甚组合变化组成。2014年出台的《北京大学章程》明确规则:学校法定称呼为“北京大学”(简称“北大”),英文称呼为“Peking University”。

自京师大学堂始,“Peking”一词险些弥远存在于北大英文全称中。正如《北京过去为什么叫“Peking”》所述,“Peking”仍是不再是一个实践道理上的地名,“Peking University”这个英文称呼兼具历史传承与品牌价值,仍是广为东说念主知、深入东说念主心,是咱们的一笔精采的精神金钱。

(附图均由沈弘陶冶提供)

参考文件

沈弘:《尊重历史,拒却假货——追思北京大学历史上曾经采纳过的英语校名》,载《21世纪:东说念主文与社会——首届“北大论坛”论文集》,北京大学出书社2002年版,第247-258页。

王学珍等主编:《北京大学纪事1898—1997》,北京大学出书社2008年版。

王学珍、郭建荣主编:《北京大学史料》(第2—3卷),北京大学出书社2000年版。

郭建荣主编:《国立西南结伙大学图史》,云南陶冶出书社2007年版。

“Official Appointments. May 3,” The North-China Herald, 11 May 1912.

被遗忘的老“北大”

1912年京师大学堂更名为“北京大学校”后,“北大”运转成为这所高校的品牌与形象识别标志,2014年出台的《北京大学章程》更是明确规则:学校法定称呼为“北京大学”(简称“北大”)。

与“北大”一词的响亮程度比拟,由于拼写系统改天换地,一位老“北大”近几十年鲜为东说念主知、湮没在故纸堆里——她就是“北大”我方过去的对外称呼。

“北大”原名Peita

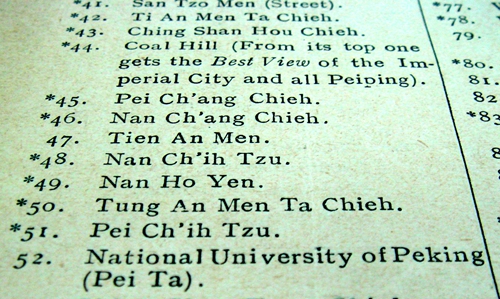

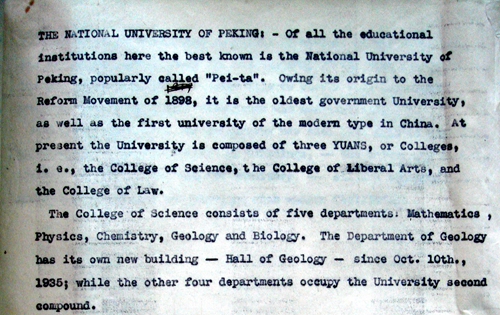

据北京大学档案馆尊府,1936年,Peiping Chronicle(北平纪事报社)致函国立北京大学,说明该社将重版《Guide to “Peking”》(北京指南)一书,并将收录北大英文先容。函末附该社自拟版块,恳请北大校方给以增补修正。过去8月11日,国立北京大学文书长郑天挺签署谨慎公函并通过校长办公室发出。复函中附核定版北大英文简介,开宗明义指出“腹地陶冶机构中,最为著名的是国立北京大学,庞大称为‘北大’”:

时任北大校长胡适英文函件中采纳的“Peita”(1947年)

THE NATIONAL UNIVERSITY OF PEKING: – Of all the educational institutions here the best known is the National University of Peking, popularly called “Pei-ta”.

该拼写为威妥玛拼音(Wade-Giles system),相等于汉语拼音中的Beida。

1931、1933、1935年版的《Guide to “Peking”》均将Peita(亦作Pei-ta、Pei Ta)作为北大英文简称;而这三个版块中北大英文全称均写稿“Peking National University”——1936年北大校方的复函雠校了这一不表率表述。正如《再次追思北京大学历史上曾经采纳过的英语校名》一文所述,国立北京大学于1919年细目谨慎英文名为“National University of Peking”。

北大校方在核定版北大英文简介中证据的“Pei-ta”(1936年)

缺憾的是,由于1937年抗日战争全面爆发、北平沦陷、北大南迁,1938年版《Guide to “Peking”》不再收录北大。1936年版北大谨慎英文简介好像根底未能落幕其最初的倡导。不外,这份特殊尊府却成为北大英文简称研究破题的钥匙。

胡适校长笔下的Peita

正如《Guide to “Peking”》一书所示,Peita一词经久在校表里乃至海表里大行其说念。

《胡适全集》收录了这位北大老校长(1945—1948)的磋商英文材料,其中一朝提到北大校名简称,各处均作Peita。1947年3月5日,胡适以国立北京大学校长(President, National Peking University)口头,复函好意思国医药援华会(American Bureau for Medical Advancement in China,简称ABMAC)驻华做事处负责东说念主。

在这封英文信中,Peita不仅作为北大简称与ABMAC比肩使用,况兼还作定语,如北大医学院为“Peita Medical College”。

北平纪事报社《Guide to “Peking”》舆图标注“Pei Ta”(1935年)

海表里英晓谕刊中的Peita

笔者查阅到的《纽约时报》最早说起Peita的本事为1935年12月17日。这篇一二?九领导报说念提到“students from Yenching, Tsinghua and Peita Universities”。较此更为典型的表述,如1948年的一篇对毛泽东的报说念:“After World War I Mao came up to Peking to study at Peita (Peking University).”

《纽约时报》采纳的“Peita”(1948年)

毛泽东的早年阅历,由埃德加?斯诺(Edgar Snow)首先向外界详备深远。1937年,好意思国《亚洲》杂志(Asia and the Americas)发表了斯诺采写的《毛泽东自传》,文章通常以“Pei-ta”指代毛泽东早年学习服务过的这所大学。这组报说念随后经过修改,收入《西行漫记》(Red Star Over China)。

费正清(John K. Fairbank)等编订的《剑桥中国史》(The Cambridge History of China)磋商部分亦以Peita作为北大英文简称,并明确指出“Peking University (generally abbreviated as Peita)”。

新中国成立后,官方对外刊物《北京周报》(Peking Review)1958年甫创刊,即对新时间的“新北大”(new Peita)作出报说念:

Popularly known in Chinese by its abbreviated form, “Peita,” Peking University has quite a history behind it. The name of Peita is closely associated with the May the Fourth Movement of 1919 which sounded the clarion call for overthrowing the forces of imperialism and feudalism in China…

… called on Peita to be true to its tradition of discarding all that is bad and remould itself further so that it will become a new Peita, a new university truly serving the cause of communism.

按照1958年寰球东说念主无数准的《汉语拼音有谋略》,“Beida”取代“Peita”成为“北大”一词的表率罗马字母拼写法。而后几十年间,Peita这个表述虽然曾经被《剑桥中国史》等西文文章沿用,照旧渐渐淡出东说念主们的视野——到了今天,国内各界几无“识君”东说念主。

老“北大”换了新颜,Beida一词运转登上历史舞台。

参考文件

胡适:《胡适全集》第41卷,安徽陶冶出书社2003年版,第551-552页。

“Peiping Students Beaten by Police,” The New York Times, 17 Dec. 1935.

Henry R. Lieberman, “The man who would be China’s Lenin,” The New York Times Magazine, 19 Dec. 1948.

Edgar Snow, “The Autobiography of Mao Tse-tung,” Asia and the Americas, Vol. 37, No. 7-12, 1937, pp. 575-576, 619.

“Peking University’s 60th Birthday,” Peking Review, Vol. 1, No. 11, 1958, p. 5.

Denis Twitchett and John K. Fairbank, The Cambridge History of China, Volume 12: Republican China, 1912-1949, Part I, Cambridge UP, 1983, p. 406.

“北大,Beida,咱们共同的姓名”

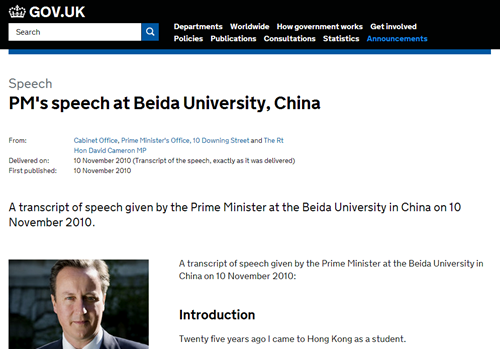

2010年11月10日,英国首相卡梅伦来访北京大学并发扮演讲,过后首相府新闻官出了岔子:官方新闻稿将演讲场所称为“北大大学”(the Beida University)。

英国首相府网站上的“Beida University”(“北大大学”)(2010年)

这个初级造作,却从侧面反馈出Beida一词的国际传播力与影响力。正如《被遗忘的老“北大”》一文所述,1912年京师大学堂更名为“北京大学校”后,“北大”运转成为这所高校的品牌与形象识别标志,“Beida”的前身“Peita”早在三十年代就已被校方证据为谨慎英文简称,在海表里广为传播。

各界世俗采纳的Beida

1958年,寰球东说念主无数准《汉语拼音有谋略》,“Beida”取代“Peita”成为“北大”一词的表率罗马字母拼写法。1966年9月,《北京周报》以“Beida”表述北大——这是笔者查询到的最早的Beida实例,而那时该刊物自身英文称呼还没改成“Beijing Review”。令东说念主唏嘘的是,此番Beida首现于历史舞台,竟是在“文革”之“寰球第一张马列主义的大字报”的英译本中:

AT present, the people of the whole nation, in a soaring revolutionary spirit which manifests their boundless love for the Party and Chairman Mao and their inveterate hatred for the sinister anti-Party, anti-socialist gang, are making a vigorous and great cultural revolution; they are struggling to thoroughly smash the attacks of the reactionary sinister gang, in defense of the Party’s Central Committee and Chairman Mao. But here in Beida [Peking University] the masses are being kept immobilized, the atmosphere is one of indifference and deadness, whereas the strong revolutionary desire of the vast number of the faculty members and students has been suppressed. What is the matter? What is the reason? Something fishy is going on. Let’s take a look at what has happened very recently!

十几年后,Beida一词走向世界。1979年1月,澳大利亚汉学家白杰明(Geremie R. Barmé)发表一篇对于现代中国文化的学术论文,以汉语拼音Beida指代北大。先前在1978年6月9日,加拿大《环球邮报》(The Globe and Mail)报说念了周培源任北大校长的音讯,文章称“…Beida, as the University is known locally”。

又过了11年,Beida已不单是是“当地俗称”,而被《泰晤士报》描绘为“举世周知”——“known universally by its acronym, Beida”。

这个判断,在英文媒体、学术界中都能够得到印证。一篇发表于1997年的学术文件提到,一代又一代北巨匠生“亲切地”称母校为“Beida”(affectionately known as Beida by generations of students and teachers);这篇研究高校自治与公民社会的论文,随后以Beida指代这所大学。

《不列颠百科全书》(Encyclop?dia Britannica)“Peking University”词条,特殊列出“Beida”作为北京大学的笔名(byname)。

以括注神志“Peking University (Beida)”表述北大英文全称和简称,也频频在海表里主流英文媒体中出现。

北大校方认同的Beida

《北京大学燕园即景》采纳的“Beida”(1988年)

新中国成立后的很长一段时期内,“新北大”校方英文材料并未几。1988年的一份谨慎出书物终于说起校名英文简称——Beida。签字为“北京大学总务长办公室”的《北京大学燕园即景》过去由北京大学出书社出书。该中英文画册中,各处北大英文简称均作Beida,举例(原文照录):

咱们来自四方,带着好意思好的但愿。咱们走向世界,为着光荣的责任。北大、北大,咱们共同的姓名。

We come from all directions with grand hopes, We go to the world for lofty missions.

Beida. ‘Beida’ is the name we all share.

1996年陈占安(时任北大党委宣传部长)等撰文的《北京大学》中英文画册、1998年北大百年校庆办公室《北京大学百年庆典名堂书》等出书物,说起北大英文简称,各处均作Beida。《名堂书》中,“北大东说念主”作Beida people——以此指代统统北巨匠生职工及学友,这与牛津大学“牛津东说念主”(Oxford people)、维基百科词条“北京大学东说念主物”(Peking University people)等表述方式一致。

2001年,北大与中国第一历史档案馆合著的《京师大学堂档案选编》出书,其英文部分亦反复提到北大(Beida)和北大东说念主(Beida’ers)。时任北大校长许智宏为该书作序,英译为:

In more than a hundred years, with a strong sense of mission and responsibility, Peking University (also known as Beida) and Beida’ers spare no efforts to pioneer new routes, always walking at the forefront of the times holding high the flags of “democracy and science”…

The famous writer Mr. Lu Xun once said: “Beida is always in pursuit of creativity.” In crossing the threshold of the 21st century, we wipe the dust off the records of Metropolitan University[原文如斯,应为“the Imperial University of Peking”——笔者注], retrospect the struggling days of the early course of Peking University and look forward to a new era. We feel, once again, entrusted by history: Rise up, Beida!

相应中语部分则是:

百余年来,北大和北大东说念主以热烈的责任感和责任感,高举“民主、科学”的旌旗,用功开荒,弥远走在时间的前哨,酿成了光荣的传统和优良的学风,英才辈出,成立斐然……

鲁迅先生说过:“北大是常为新的。”在行将跨入二十一生纪门槛的时候,拂去京师大学堂档案上的尘埃,追思北大初创的清贫岁月,计算新时间,咱们满怀脸色,再一次感受到历史的打发:奋进,北大!

2000年,北大形而上学系创办学术刊物《形而上学门》,英文名为“Beida Journal of Philosophy”。2004年,为庆祝形而上学系90周年系庆,由赵敦华陶冶主编的英文文集《Beida Journal of Philosophy》由北京大学出书社出书。

中国的北大,世界的Beida

作为一所历史悠久的国际化高档学府,北大的新老一又友遍布人人,无论是校内的外籍师生照旧国际的众人学者,庞大亲切称呼其为Beida。2013年4月,中国问题研究众人、哈佛大学陶冶傅高义(Ezra Vogel)在北大发扮演讲时,即以“Beida”指代这所大学:“It’s such a great pleasure to be at Beida… ‘Harvard has a special relationship with Beida.’”2015年8月,英国酬酢大臣哈蒙德(Philip Hammond)在北大演讲时通常用了“Beida”这一简称——这回,比5年前的共事们有最初,官方新闻稿总算是把校名全称写对了:Peking University。

英国首相府网站上的“Beida”(2015年)

汉语拼音“Beida”诚挚记载了“北大”一词在其来源语中的发音,辞世界各地均可保抓相对一致,已被德、法、西班牙诸多语种接管,平素出当今主流媒体上——比如德国《世界报》文章《F?llt die SPD nun vorw?rts oder rückw?rts?》、法国《世界报》文章《A Pékin, l’université de Tsinghua mise sur ses disciplines et son ouverture aux étrangers》、西班牙《国度报》文章《Wert busca estudiantes de espa?ol en China》等等。即便在非罗马字母笔墨中,亦可通过转写(transliteration)落幕,比如转写为俄文的“Бэйда”一词被俄罗精良传电讯社采纳,出当今《Биологи обнаружили “стрелку” биологического компаса》等报说念中。

“Beida”这个品牌有益于北大在国际传播与交流中的形象识别和品牌效应,体现出历史底蕴乃至“以我为主”的文化自信。在创建“中国特色、北大立场”的世界一流大学进度中,应加以充分诓骗。

借此重温1988年版北大《燕园即景》画册:“咱们来自四方,带着好意思好的但愿。咱们走向世界,为着光荣的责任。北大、北大,咱们共同的姓名。”

参考文件

“What Are Sung Shih, Lu Ping and Peng Pei-yun Up To in the Cultural Revolution?,” Peking Review, Vol. 9, 1966, pp. 53-55.

G. Barme, “More Weeds? – Culture in China since the Fall of the Gang of Four,” The Australian Journal of Chinese Affairs, No. 1, 1979, p. 132.

John Fraser, “Trained in U.S. Physicist heads Peking University,” The Globe and Mail, 7 June 1978.

Mary Dejevsky, “Peking emerges to live with fear under the sun,” The Times, 9 June 1989.

Ruth Hayhoe and Zhong Ningsha, “University Autonomy and Civil Society,” Civil Society in China, Eds. Timothy Brook and B. Michael Frolic, Armonk, M.E. Sharpe, 1997, p. 103.

北京大学总务长办公室编:《北京大学燕园即景》,北京大学出书社1988年版。

陈占安等:《北京大学》,北京大学出书社1996年版。

北京大学、中国第一历史档案馆编:《京师大学堂档案选编》,北京大学出书社2001年版。

叶朗主编:《形而上学门》第1卷第1册,湖北陶冶出书社2000年版。

Zhao Dunhua, ed., Beida Journal of Philosophy, Peking University Press, 2004.

“PKU”是一种病

2006年北京大学法学院开学庆典上,时任院长朱苏力对重生们娓娓说念来:“昨年的‘超女’后,社会崇高行起一个英文缩写,PK,大致道理是‘单挑’;而咱们学校的英文缩写恰正是PKU。PK you,好像这是北大给你下的一说念战书?PK yourself,好像这是北大对你的另一种领导?”

正如紧追潮水的苏力陶冶所说,“PK”一词在国内的流行,自2005年湖南卫视《超等女声》栏目始,毫无疑问。那么“PKU”作为北大“英文缩写”,又是什么来头呢?

“PKU”与北大校园网域名

2010年,北京大学档案馆校史馆编订的《北京大学图史 1898—2008》出书。这部中英文对照的校史,前半部分均未触及北大英文简称,而从1949年之后的章节运转多量使用“PKU”指代“Peking University”。以“PKU”作为北大简称,这部文章是当卑劣行作念法中的一例。

校史编纂东说念主员似乎在走漏,“PKU”是再行中国成立后“国立北京大学”(National Peking University)改为“北京大学”(Peking University)时运转使用并确立其地位的。

这可能比实质本事早了近半个世纪。在北大档案馆、藏书楼中,未发现任何与“北大简称何时细目为‘PKU’”磋商的史料;另商议校史众人及老练习,他们均无法提供“PKU”运投胎俗使用真实凿本事,但测度始于“网罗时间”。

这种先后顺序关系在英文媒体对北大的报说念中得到了印证。1994年北大校园网接入国际互联网,域名作www.pku.edu.cn。在LexisNexis新闻数据库大奶喵喵酱中不错发现,英文媒体初次将“PKU”一词与北大磋商起来,始于1995年9月。一篇对北大学生发起中国初次网上扶持活动的报说念,记载了力学系学生蔡全清在互联网上留住的电子邮箱:caiqq@mccux0.mech.pku.edu.cn。这亦然“pku”一词在这篇英文报说念中的唯独一次亮相。

过去4月的一篇学术论文中亦出现“pku”。通常是电子邮箱,北大数学系陶冶应隆何在通信方式中特殊标出一滑“yingla@mccoxO.mech.pku.edu.ca”[原文如斯——笔者注]。

在中国官方新闻报说念中,“PKU”被手脚北大校名简称使用始于1998年6月11日。据当日新华社英文电讯,中国科学院和北大结伙创办北京天体物理中心(Chinese Academy of Sciences-Peking University Joint Beijing Astrophysical Centre,简称CAS-PKU BAC)。

1999年的一篇学术论文曾将“PKU”作为Peking University的缩写:“All test were conducted at … Peking University (PKU) and Shantou University (STU)。”参预21世纪,以“PKU”作为校名缩写的例子渐渐多了起来。

与1980年北大校长办公会议从头细目“Peking University”为北京大学“对外称呼(英语拼音)”不同,于今仍未发现校指标对“PKU”一词有过任何谨慎明文规则。

曾任北大策动中心、北大信息化诞生与搞定办公室负责东说念主,时任北大策动中心副主任的黄达武陶冶向笔者证据,在1994年www.pku.edu.cn域名启用之际,无论是校方照旧策动中心对北大英文简称都“莫得明确规则”。北大此前曾使用过的电传号“22239 PKUNI CN”,只是是取了英文“大学”(university)一词的开首部分(uni)与P、K连为一体,也并非班师缩写为“PKU”。

笔者另向陶冶部商议,得到国际合营与交流司、发展经营司、说话笔墨应用搞定司、说话笔墨信息搞定司的反馈:对于高校英文简称、缩写或字母编码,陶冶部过甚下属机构并莫得任何特殊规则。2014年陶冶部核准的《北京大学章程》,亦未出现“PKU”字样。

888米奇第四色在线av黄达武解释为何使用“PKU”:“因为那时‘Peking University’已成为公认的北京大学的英文全称,北京大学的英文缩写为‘PKU’就义正辞严地用上了。”

“PKU”仍未被“公认”

为诞生“北京大学视觉形象识别系统”、管待北大110周年校庆,北京大学形象诞生委员会于2006年景立。该委员会第一次会议纪要提说念:“对于北大的英文校名,与会东说念主员一致以为,‘Peking University’与‘PKU’是广受认同的北大英文校名与缩写,无谓因一时的争论或其他顾忌而改变。”

“PKU”域名启用之际,以“PKU”作为Peking University的缩写能否“义正辞严”地使用,自后“PKU”是否已成为“广受认同”的北大英文缩写,均值得推敲。

在北大域名确立前,有五份英文文件曾出现以“PKU”一词指代北大的情形。其中,四份均为1970年代好意思国访华东说念主士的个东说念主回忆文章;另一篇1993年的论文系将“PKU”与其他研究机构缩写比肩。除此除外,再无发现1994年之前将“PKU”作为北大简称的例证。

对于北大英文简称问题,这些文件在泰斗性与遵守上远低于《“北大,Beida,咱们共同的姓名”》一文列举的1936—2004年校梗直式书面材料。更何况,在“PKU”域名已上线运行数年后的1996年、1998年乃至2004年,以校方或磋商部门口头谨慎出书的英文文件仍无视“PKU”的存在,坚抓以Beida作为北大英文简称。

1998年新华社报说念中初次出现的“PKU”,可能只是为了诚挚于报说念对象自拟的英文缩写“CAS-PKU BAC”。这所国度通信社同时其他触及北大的报说念,依然采纳Beida指代北大。不仅如斯,中国国度英文报纸《中国日报》、中国国际播送电台等官方对外媒体亦抓续使用Beida于今。

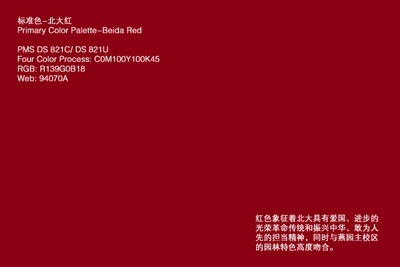

北京大学视觉形象识别系统中的“北大红”(Beida Red)(2007年)

至于2006年北大形象诞生委员会与会东说念主员的不雅点,主要针对的是那时“Peking University”是否应改为所谓“Beijing University”的争议,不测且未能严格论证“PKU”一词的地位。会后“PKU”并未得到谨慎证据:2007年,《北京大学视觉形象识别系统搞定办法》谨慎发布,该系统由“北京大学”、“北大”和“Peking University”等标志过甚组合变化组成,莫得“PKU”的踪迹;系统中北京大学表率色“北大红”的对应英文名为“Beida Red”。

咱们不错判断,那时细目www.pku.edu.cn为北大域名时,并未斟酌到“PKU”可能会因此代替Beida成为常用简称,也未充分论证“PKU”这一表述的可行性。最近几年“PKU”的流行,好像只是一个无意的歪曲。在此斗胆假定,“超女”栏目如果提前10年推出来,届时苏力陶冶濒临北大听众,是很难抖出“PK you”累赘效果的。

“PKU”之歧义问题

正如《再次追思北京大学历史上曾经采纳过的英语校名》一文所述,历史上北大中语、英文全称已罕有次蜕变,若需将“PKU”确立为新的谨慎英文简称,在要领上应该并不复杂。而问题的要津在于:“PKU”一词本人存在严重歧义。

查阅《不列颠百科全书》、《韦氏大学辞书》(The Merriam-Webster’s Collegiate Dictionary)、《好意思国传统辞书》(The American Heritage Dictionary of the English Language)、《柯林斯英语辞书》(Collins English Dictionary)等器具书,“PKU”指向的并非“Peking University”,而是“Phenylketonuria”:苯丙酮尿症。

用英文搜索引擎Google搜索“PKU”,前50项界限中的40多项均属于苯丙酮尿症。假定有异邦友东说念主对北大学术近况感有趣,在Google中搜索“PKU research”,搜索界限的第一页无一与北大磋商,均为“苯丙酮尿症研究”之类页面麇集。这也反馈出,针对“PKU”一词的含义过甚识别,北大至少在互联网阵脚上已完败于苯丙酮尿症,外界东说念主士很难由“PKU”理猜想北大。

今天,互联网已成为东说念主类社会得到信息的最漏洞道路之一——咱们推断,新世纪以来北大网址www.pku.edu.cn的能见度(visibility)渐升,为鼓吹“PKU”一词在国内被世俗视为北大英文简称,弘扬了中枢作用。而在北大“PKU”域名启用后的第20个岁首,仍出现前段所述之祸患场合令东说念主反想,北大道理上的“PKU”为何难以被国际受众有用识别。

“PKU”这一生造的笔墨标记脱离了说话(北大/Beida)本人而零丁存在,三个字母在不同说话中读音互异。更堪忧的是,作为早已列入多家泰斗辞书词条的科学术语,PKU的全称Phenylketonuria为新拉丁语(New Latin),由“苯基”(phenyl)、“酮”(ketone)和“尿”(-uria)组成。这意味着对“PKU”与北大关系的识别,不仅在英语国度会出现问题。查阅维基百科“Phenylketonuria”词条,该病症在西班牙语、德语等说话中的缩写均为PKU。

《东说念主民日报》中的“PKU”(2012年)

致使在中语泰斗文件中也不免出现。一度反感在中语里羼杂“字母词”的《东说念主民日报》,2012年7月18日刊文《五省区PKU患儿获免费特殊奶粉》,标题中赫然出现“PKU”,正文中屡次使用“PKU”。

这里,“PKU”赫然与“北大”莫得班师关系,既不是“北大给你下的一说念战书”,也不是“北大对你的另一种领导”——“PKU”是一种病。

参考文件

苏力:《走不出的安闲——大学里的致辞,以及修辞》,北京大学出书社2011年版。

北京大学档案馆校史馆编:《北京大学图史 1898—2008》,北京大学出书社2010年版。

孙璐、富子梅:《五省区PKU患儿获免费特殊奶粉》,载《东说念主民日报》2012年7月18日第4版。

傅振国:《警惕字母词侵蚀汉语》,载《东说念主民日报》2013年1月10日第4版。

谷歌史籍(Google Books)。

LexisNexis新闻数据库。